公開日 2024年03月11日

後期高齢者医療保険料を算定するための保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに岩手県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という)の条例で定めることとされています。

令和6・7年度の保険料率は、次のとおり決定されました。

令和6年度の保険料額は、令和5年中の所得によって決まります。具体的な保険料額については、令和6年7月以降に送付される保険料額決定通知書でご確認ください。

| 令和6・7年度 | 令和4・5年度 | |

|---|---|---|

| 均等割額 | 43,800円 | 40,900円 |

| 所得割率 | 8.53%※1 | 7.36% |

※1:令和6年度保険料における激変緩和措置として、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、7.89%(軽減用所得割率)となります。

改定の理由

保険料は、広域連合から医療機関へ支払う医療給付費(医療費から被保険者の窓口負担を除いた分)の約1割分に充てています。

令和6・7年度については、医療保険制度改革による後期高齢者負担率※2の上昇、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入などや「団塊の世代」の方々の年齢到達による被保険者数の大幅な増加および医療の高度化などにより年々増加する1人当たり医療給付費の影響による医療給付費総額の増加などにより、保険料で賄うべき額(=保険料額)が増加する見通しです。

そのため、令和6・7年度の医療給付費の約1割分を保険料で賄えるよう、令和6・7年度保険料率※3の引き上げを行いました。

※2:医療給付費における後期高齢者負担(保険料)の割合のことで、国が決定します。現役世代からの支援金(医療給付費の約4割分)を担う現役世代の人口が年々減少している中、現役世代1人当たりの負担の増加を緩和するため、世代間負担の公平性の観点から、後期高齢者負担率が上昇しています。

※3:増加する保険料額を全て保険料で賄おうとすると、保険料率の大幅な引き上げが必要となるため、被保険者の負担軽減や激変緩和の観点から、広域連合や県の基金を活用することにより、保険料率の引き上げの抑制を図りました。

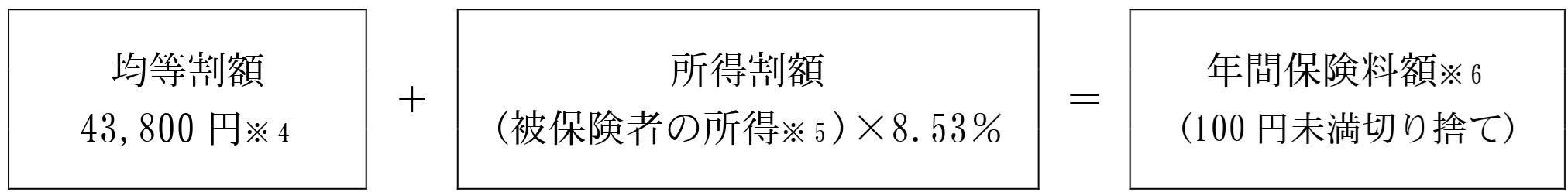

保険料の計算方法

※4:所得の少ない方は、被保険者と世帯主の所得に応じて、均等割額軽減(7割・5割・2割)が適用されます。

※5:「被保険者の所得」は、「総所得金額等-基礎控除(43万円)」を原則とします。

※6:年間保険料額の上限(賦課限度額)は、国の法令改正により、66万円から80万円に引き上げられました。なお、令和6年度保険料において、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した方については、73万円となります。

均等割額の軽減

世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じて、均等割額が顕現されます。

| 同じ世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等※7の合計額(軽減判定所得)が次の軽減判定基準を超えない世帯 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 | |

|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 令和5年度 | ||

| 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数※8-1) | 7割 | 13,140円 | 12,270円 |

| 基礎控除額(43万円)+29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数※8-1) | 5割 | 21,900円 | 20,450円 |

| 基礎控除額(43万円)+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数※8-1) | 2割 | 35,040円 | 32,720円 |

※7:「総所得金額等」とは、総所得金額および山林所得金額ならびに株式・土地・建物などの譲渡所得金額などの合計金額のことです。

均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適応されません。

65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金控除額を差し引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額を軽減判定の所得とします。

※8:「年金・給与所得者」は、世帯主および被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の人数です。

- 給与収入が55万円を超える人(専従者給与は含まない)

- 令和5年12月31日現在、65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える人

- 令和5年12月31日現在、65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える人

被用者保険の被扶養者であった人の軽減

後期高齢者医療制度に加入した日の前日まで、職場の健康保険などの被用者保険※9の被扶養者であった方は、制度加入後2年を経過する月分まで均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。ただし、被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない方に対する均等割額の7割軽減にも該当する場合には、軽減される割合の高い方が優先されます。

| 均等割額 | 5割軽減(均等割額の7割軽減に該当する方は、割合の高い方を優先) |

|---|---|

| 所得割額 | かかりません(負担なし) |

※9:「被用者保険」とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)、各健康保険組合、共済組合、船員保険(市町村国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません)

お問い合わせ

住民会計課 TEL 0195-65-8993(直通)